Entre montañas y barrios pobres: el camino de santidad de Pier Giorgio Frassati

En estos últimos años, gran parte del mundo católico ha escuchado hablar de Carlo Acutis. Su figura ha despertado un interés enorme en medios, parroquias y redes sociales: se lo llama “el influencer de Dios”, “el apóstol de la Eucaristía en la era digital”. Su historia es inspiradora, sin duda, y ha tenido un eco que atraviesa generaciones, sobre todo en los jóvenes. Pero, ¿sabes algo peor, o más bien algo que resulta casi una injusticia de la memoria? Que mientras muchos saben quién fue Carlo, muy pocos conocen a Pier Giorgio Frassati, un joven italiano del siglo XX que vivió apenas 24 años y cuya vida está llena de enseñanzas tan actuales como las del propio Carlo. La Iglesia los canoniza ahora juntos, como queriendo recordarnos que la santidad no tiene un único estilo ni un solo camino, sino que Dios suscita santos en cada época y con rostros distintos.

Mientras Carlo nos habla en clave digital, Pier Giorgio nos habla en clave humana, comunitaria, social. Su vida no estuvo marcada por un mundo de pantallas ni por las innovaciones tecnológicas del nuevo milenio, sino por las tensiones políticas, sociales y culturales de la Europa de entreguerras. Su historia es más silenciosa, menos viral, pero igualmente contundente. Quizá Carlo es el santo que ilumina la pantalla, y Pier Giorgio el santo que se arremanga para entrar en los barrios pobres y en las montañas nevadas. Y ambos son necesarios, porque ambos recuerdan que la santidad no es ajena al tiempo en que vivimos: siempre se encarna en la realidad concreta de cada generación.

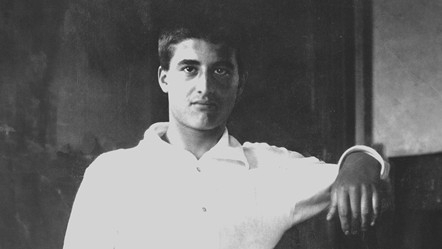

Pier Giorgio Frassati nació en Turín el 6 de abril de 1901. Provenía de una familia influyente: su padre, Alfredo Frassati, era fundador y director del diario La Stampa y fue senador del Reino de Italia; su madre, Adela Ametis, era una pintora de cierta notoriedad. La familia gozaba de prestigio y comodidades materiales, pero no era particularmente fervorosa en la fe. En ese ambiente, Pier Giorgio creció como un joven corriente, con estudios, amistades y pasatiempos, pero pronto mostró una inclinación especial hacia la vida espiritual y la caridad.

En una época marcada por los conflictos sociales, la lucha de ideologías y la miseria que golpeaba a las clases más pobres, Pier Giorgio eligió un camino de compromiso cristiano concreto. Estudiaba ingeniería de minas, porque deseaba trabajar directamente con los obreros y comprender de cerca sus dificultades. No buscaba únicamente resolver problemas técnicos, sino compartir la vida de quienes eran olvidados por los poderosos. La ingeniería era para él una manera de “servir” y no simplemente de “ascender” socialmente.

Su vida se desarrolló en la Italia posterior a la Primera Guerra Mundial, un país lleno de tensiones políticas y sociales. Frassati militó activamente en asociaciones católicas y en obras de caridad, pero también se interesó por la vida pública: veía en la política un espacio para luchar por la justicia. No fue un político profesional, pero sí un joven laico que entendió que la fe no debía encerrarse en los templos, sino expresarse en todos los ámbitos de la vida social.

Lo fascinante de Pier Giorgio es la manera en que integraba todas las dimensiones de la vida. Amaba el deporte, especialmente el alpinismo, y muchas de sus fotografías lo muestran en la montaña, sonriente, rodeado de amigos. Pero en esas excursiones no veía solo diversión: para él, la montaña era símbolo del ascenso espiritual. De hecho, su lema “Verso l’alto” (“Hacia lo alto”) no era simplemente una frase deportiva, sino una expresión de su búsqueda constante de Dios. Cada paso en la roca era también un paso en la fe.

No era un joven melancólico ni distante. Sus amigos lo describen como alegre, bromista, lleno de energía y siempre dispuesto a organizar encuentros y celebraciones. Sabía reír, jugar, compartir, pero también sabía arrodillarse en silencio ante el Santísimo. Esa combinación de fe profunda y vida cotidiana, de oración y amistad, lo hace particularmente cercano a quienes hoy buscan cómo vivir la fe sin renunciar a la alegría de ser jóvenes.

Al mismo tiempo, Pier Giorgio dedicaba gran parte de su tiempo a los más pobres. Repartía comida, medicinas y ropa en los barrios marginados de Turín. Lo hacía de manera tan natural que muchos de sus propios familiares desconocían la magnitud de su compromiso. Tras su muerte, fueron precisamente los pobres de la ciudad quienes acudieron en masa a despedirlo, sorprendiendo a la familia y a los conocidos de su entorno burgués. Esa escena nos recuerda que la verdadera grandeza no está en los títulos ni en los honores, sino en el amor entregado en silencio.

Pier Giorgio Frassati representa de manera anticipada lo que el Concilio Vaticano II proclamó décadas más tarde: la vocación universal a la santidad. Hasta mediados del siglo XX, muchos creyentes pensaban que ser santo estaba reservado a sacerdotes, religiosas o personas consagradas. Laicos como Pier Giorgio rompieron ese molde mostrando que la santidad también puede florecer en una vida común, en medio del estudio, el deporte, la amistad y el compromiso social.

Su vida es un recordatorio para todos los laicos de que no hay excusas. La santidad no requiere condiciones extraordinarias, sino vivir con coherencia cada circunstancia que se nos presenta. Pier Giorgio no predicaba grandes sermones, ni fundó congregaciones, ni escribió tratados teológicos. Simplemente, vivió como un joven que amaba a Dios y, por eso, amaba a los demás.

San Juan Pablo II, quien lo beatificó en 1990, lo llamó “el hombre de las ocho bienaventuranzas”. Y no es casualidad: en él encontramos la pureza del corazón, el hambre de justicia, la misericordia y la alegría que Jesús describió en el sermón del monte. Su testimonio nos desafía porque muestra que las bienaventuranzas no son un ideal imposible, sino un programa de vida alcanzable.

¿Qué significa hoy, para nosotros como comunidad parroquial, la figura de Pier Giorgio Frassati? Primero, que la fe no es un asunto privado. Pier Giorgio nos recuerda que ser cristiano implica transformar la sociedad, luchar contra la injusticia, solidarizarnos con los más débiles. Segundo, que la alegría y la santidad no están reñidas: podemos ser profundamente de Dios sin dejar de reír, disfrutar de los amigos o practicar deportes. Tercero, que la santidad no es cuestión de edad. Pier Giorgio murió a los 24 años, pero dejó una huella más profunda que muchos que viven largas décadas sin trascender. La santidad no se mide por la cantidad de años, sino por la intensidad del amor.

En un mundo donde la cultura del individualismo domina, Pier Giorgio nos propone una alternativa: la cultura de la fraternidad. Mientras la sociedad celebra el éxito material y la imagen superficial, él nos muestra que la verdadera belleza se encuentra en el servicio silencioso y en la entrega generosa. Mientras muchos jóvenes se sienten desorientados, su vida es un faro que ilumina: se puede ser joven, alegre, apasionado y, al mismo tiempo, profundamente cristiano.

Como laicos, podemos aprender tres grandes lecciones de Pier Giorgio Frassati. La primera es que la oración y la acción deben ir de la mano. No basta con rezar si no nos comprometemos con los que sufren, ni sirve de mucho hacer obras sociales si no nacen de una fe profunda. La segunda lección es la coherencia: vivir la fe en todos los ámbitos, sin compartimentar la vida. Pier Giorgio era el mismo en la montaña, en la universidad y en la capilla. La tercera lección es la alegría: la santidad no es sinónimo de tristeza o rigidez, sino de un corazón libre que sabe amar sin reservas.

La canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati no debe interpretarse como una competencia, sino como un complemento providencial. Carlo nos muestra cómo evangelizar en el mundo digital; Pier Giorgio nos enseña cómo evangelizar en la vida cotidiana y en el compromiso social. Ambos nos invitan a ser santos aquí y ahora, con nuestras propias herramientas, pasiones y circunstancias.

Pier Giorgio Frassati, el santo de lo cotidiano, sigue repitiendo desde el cielo su lema “Verso l’alto”, invitándonos a no conformarnos con lo mínimo, sino a buscar siempre lo mejor, lo más alto, lo más divino. Porque la santidad no es otra cosa que vivir la vida ordinaria de manera extraordinaria, con el amor como brújula y con Dios como horizonte.